Wartatrans.com, TAKENGON — Musibah di Aceh tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa air, lumpur, dan sunyi yang panjang. Banjir, longsor, gempa, atau konflik sosial yang berulang tidak hanya merobohkan rumah dan jalan, tetapi juga mengikis ruang-ruang batin tempat manusia menyimpan makna hidupnya. Dalam daftar korban yang panjang itu, ada satu nama yang hampir selalu terlewat: seniman.

Mereka tidak tercatat sebagai kelompok rentan, tidak masuk dalam prioritas bantuan, dan jarang disebut dalam laporan pemulihan. Padahal, di tubuh merekalah Aceh menyimpan ingatannya. Saat yang lain menyelamatkan perabot, seniman berusaha menyelamatkan bahasa. Saat data mencatat angka, mereka merawat luka agar tidak kehilangan makna.

Ketika air menelan rumah dan kebun, yang pertama hilang dari kehidupan seniman Aceh bukan hanya harta, melainkan ruang cipta. Buku catatan basah, kanvas tertimbun lumpur, alat musik berkarat, naskah hanyut tanpa jejak. Jika bagi petani sawah adalah hidup, maka bagi seniman, sunyi dan ruang batin adalah ladang. Musibah merampas keduanya sekaligus—tanah dan jiwa.

Sebelum bencana pun, hidup seniman Aceh sudah akrab dengan kekurangan. Mereka berjalan dari panggung ke panggung, dari undangan adat ke acara seremonial, dari satu harapan ke harapan lain yang tak selalu terwujud. Ketika musibah datang, seluruh ekosistem itu runtuh. Panggung sunyi, festival lenyap, karya tak lagi dibeli. Di antara puing dan tenda pengungsian, pertanyaan paling sederhana menjadi yang paling kejam: bagaimana bertahan besok pagi?

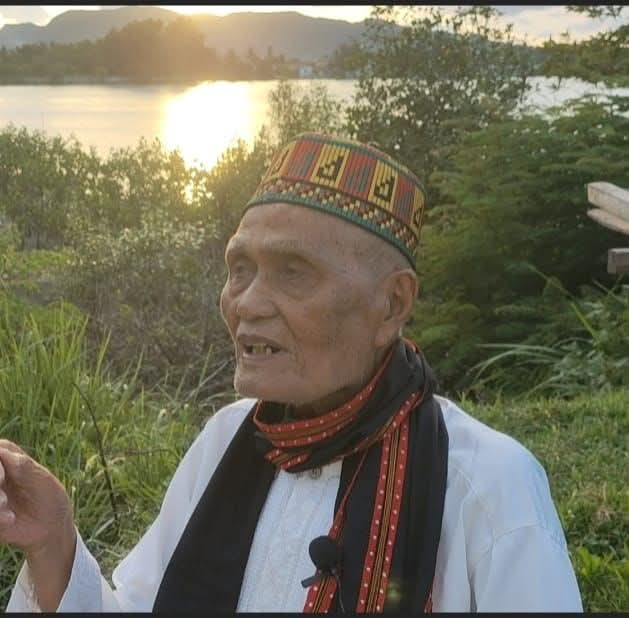

Korban bencana Aceh.

Ironisnya, justru di saat segalanya runtuh, suara seniman paling dibutuhkan. Merekalah yang mengendapkan duka agar tidak meledak, yang menuliskan kehilangan tanpa teriak, yang menyulam doa di sela tangis. Mereka mengubah trauma menjadi ingatan, supaya musibah tidak berlalu begitu saja, supaya luka tidak disapu oleh waktu. Namun kerja sunyi ini hampir selalu dilakukan tanpa penopang. Seniman diminta ikhlas, tabah, dan kuat—seolah keikhlasan bisa dimasak menjadi nasi.

Dalam keadaan darurat, banyak seniman Aceh berganti wajah. Mereka menjadi relawan, penghibur anak-anak pengungsi, pengumpul donasi, bahkan penulis sejarah yang bekerja dalam diam. Puisi dibacakan di bawah terpal bocor, lagu dinyanyikan tanpa pengeras suara, lukisan dibuat dari sisa lumpur yang mengering. Seni bukan lagi jalan hidup, melainkan cara bertahan agar tidak tenggelam sepenuhnya.

Yang absen bukan rasa iba, melainkan kebijakan. Seniman nyaris tak pernah hadir dalam skema pemulihan pascabencana. Tak ada pendataan, tak ada pemulihan alat kerja, tak ada jaminan keberlanjutan hidup. Padahal kehilangan seorang seniman berarti kehilangan satu cara Aceh mengenang dirinya sendiri. Ingatan kolektif bukan hanya arsip, tetapi napas yang dijaga oleh mereka yang memilih bekerja dengan rasa.

Musibah yang berulang seharusnya menjadi peringatan: alam yang terluka, manusia yang lalai, dan kebudayaan yang perlahan dibungkam sunyi. Jika rumah dibangun tanpa memulihkan jiwa, Aceh mungkin berdiri kembali secara fisik, tetapi pincang secara batin—berjalan tanpa cermin untuk melihat luka sendiri.

Seniman Aceh tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya ingin diakui sebagai bagian dari kehidupan, sebagai penjaga ingatan, perawat luka, penyambung suara yang nyaris tak terdengar. Sebab tanpa mereka, musibah hanya akan tinggal angka di laporan, bukan pelajaran dalam kesadaran bersama.

Dan Aceh—yang sejarahnya ditulis dengan air mata dan doa—akan kehilangan salah satu cara paling jujur untuk bertahan: seni yang lahir dari penderitaan, namun memilih untuk tidak diam.***

Seniman Aceh.